液タブの「色域」の見方がわからない…

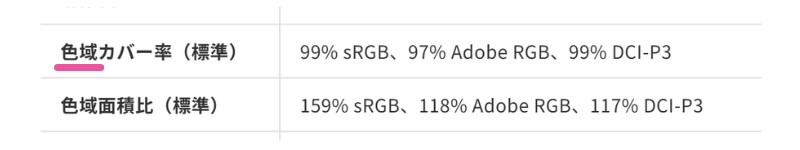

液晶ペンタブレット(液タブ)のスペック表を見ると、こんな記載を目にすることがあります。

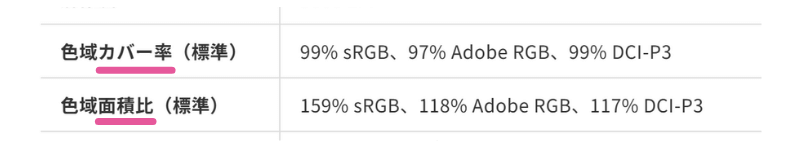

- 色域カバー率(標準)99% sRGB、97% Adobe RGB、99% DCI-P3

- 色域面積比(標準)159% sRGB、118% Adobe RGB、117% DCI-P3

何やらディスプレイで表示する”色”に関することのようですが、専門用語だらけで難しく感じますよね。でも意味を理解すれば、他のメーカー製品の色域スペックもスッと読めるようになります。

本記事では初心者にもわかりやすく「色域」について解説します。

次のような疑問に順番に答えながら解説していきますよ♪

- そもそも「色域」ってなに?

- 「sRGB」「ADobe RGB」「DCI-P3」の違いは?

- 「カバー率」って何?

- 何%ならいいの?

- 「カバー率」と「面積比」「体積比」の違いは?

そもそも「色域」ってなに?

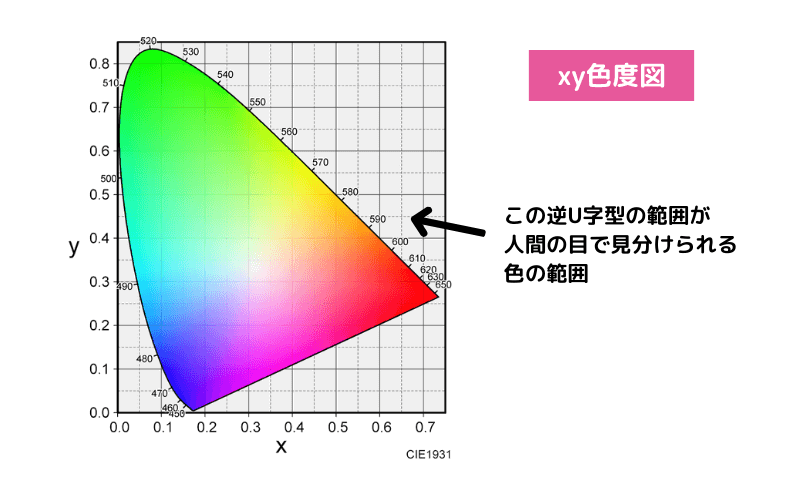

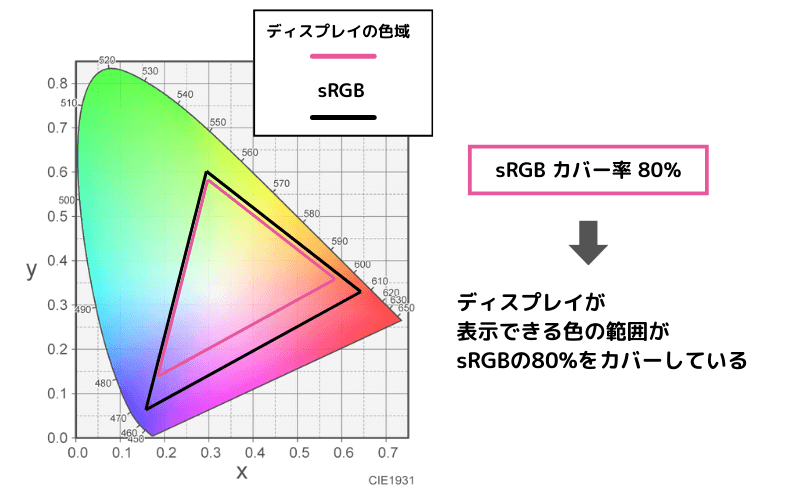

人間の目はとても広い範囲の色を見分けられますが、ディスプレイはその一部しか表示できません。この「表示できる色の範囲」を 色域(しきいき) と呼びます。英語で「ガマット(Gamut)」と書かれていることもあります。

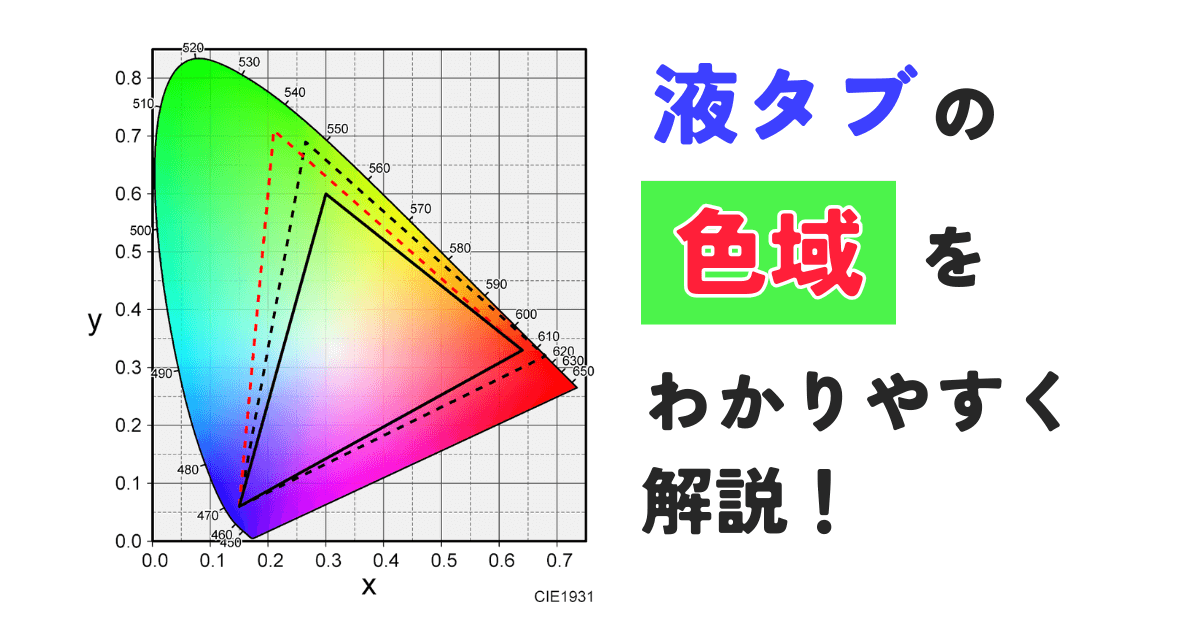

製品ページなどによく載っている「逆U字型の図(xy色度図)」は、CIE(国際照明委員会)が1931年に定めた「CIE1931色度図」と呼ばれるものです。これは人間が見分けられる色を地図のように表したものです。

液タブのスペック表の「色域」は、この色度図の「どの範囲をどれくらい表現できるか」を表しています。

👉 色域が広い液タブほど、人間の目で見える色をより忠実に再現できる というわけです。

sRGB・Adobe RGB・DCI-P3・NTSCの違い

色域にはいくつかの規格があります。これは「色の範囲をどう定義するか」を決めたもので、用途によって使い分けられます。

| 規格 | 特徴 | 得意な色 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| sRGB | 標準的な色域。やや狭いが互換性が高い | バランス型 | 一般的なモニター |

| Adobe RGB | sRGBより広い。印刷・写真業界でよく使われる。緑~シアンが豊か | 緑・青系 | 印刷、写真編集、デザイン |

| DCI-P3 | 映画業界でよく使われる。赤やオレンジが鮮やか | 赤・オレンジ系 | 映像制作、動画、映画、スマホ |

| NTSC | 昔のテレビ基準。今は比較の目安 | 特定なし | スペック表の参考値 |

👉 初心者は sRGB を理解すればOK。プロ用途では Adobe RGBやDCI-P3 が重要になります。

カバー率ってなに?

「カバー率」は、その規格の色をどれだけ再現できるかを示す数字です。

例:sRBG カバー率 80% → SRGBの範囲内の80%の色を表示可能

100%に近いほど「規格通りの色を出せる」ことを意味します。

何%なら十分?

では、この「色域カバー率」が何%なら十分と言えるのでしょうか?

正直、難しい問題です…

ディスプレイにどれくらいの色を求めるのかは人によっても違いますので、一概に何%以上ならOKとは言えないというのが正直なところです。

ただ、2025年現在では、WacomやXPPenのプロ向け液タブでは「sRBGカバー率」は99~100%であり、エントリーモデルでも極端に低いカバー率の製品はほぼありません。

そして、何%以上ならOKと言うのが難しいもう一つの理由は、次にお話するように各社が公表している「色域」が「カバー率」を表しているとは限らないことです。

カバー率と面積比の違い

液タブの色域には「カバー率」だけではなく、「面積比」や「体積比(ボリューム)」という指標もあります。たとえば、以下のようにXPPenのArtist Pro 16 (Gen2)では「色域カバー率」と「色域面積比」の2つの指標が公表されています。

- カバー率=正確さ:規格をどれだけカバーしているか(最大100%)

- 例:sRGBカバー率100% → 規格内の色をすべて表示できる

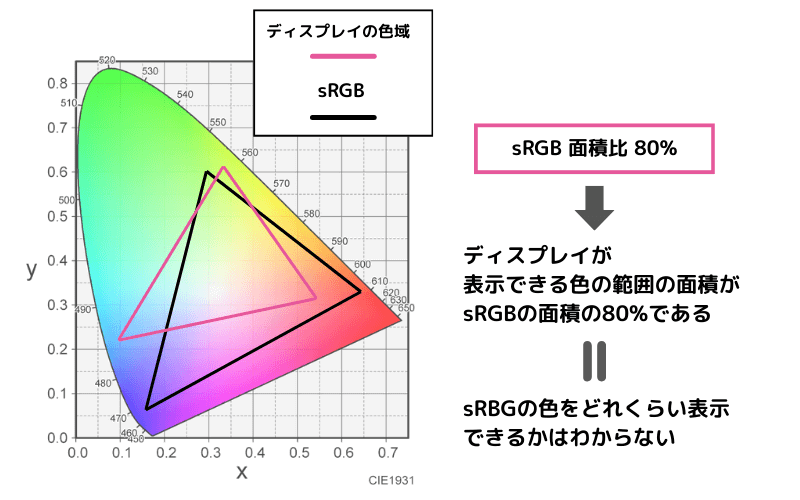

- 面積比=平面的な広さ:xy色度図上で、規格の三角形と比べてどれくらい広いか

- 例:sRGB面積比120% → sRGBよりもさらに広い色を出せる

- 体積比=立体的な広さ:明度(明るさ方向)も含めて、規格の色空間と比べたときの色の「体積」

重要なことは、「カバー率」と「面積比」「体積比」はまったく別の指標であるということです。つまり、面積比や体積比だけ見ても、規格の色をどれくらい表示できるのかはわからないのです。

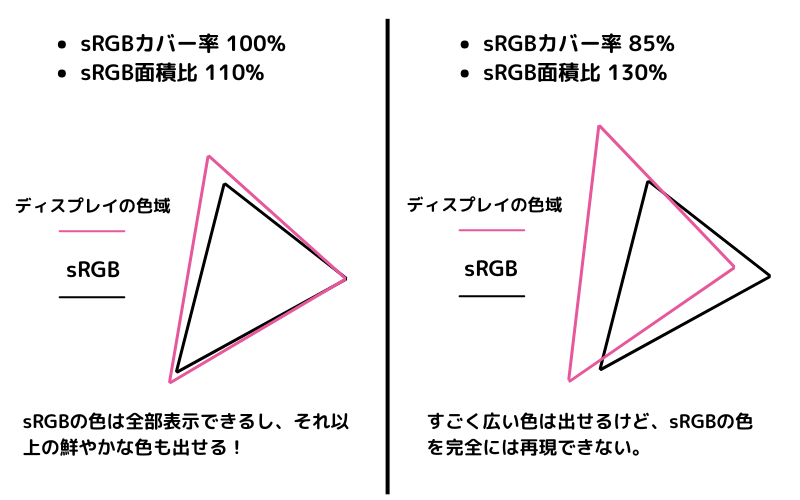

イメージ例

- 液タブA:sRGBカバー率100%、面積比110% → 規格を完全再現+少し広い範囲も表現。

- 液タブB:sRGBカバー率85%、面積比130% → 広い色は出せるが規格をカバーしきれていない。

どっちを重視すべき?

- 初心者 → カバー率を重視(sRGB100%なら安心)

- 中級者以上 → カバー率+面積比(体積比)を両方チェック

それって「カバー率?」「面積比?」「体積比?」

製品によっては「色域:120% sRGB」のように書かれていて、それが「カバー率」「面積比」「体積比」のどれのことなのかわからないということも普通にあります。

「カバー率」が100%を超えることはないので、100%を超えていたら「面積比」か「体積比」だと思われますが…

このようにメーカーや製品によって、色域の指標がバラバラなので、製品同士を比較するのはなかなか難しいというのが現状です。

まとめ

- 色域:液タブが表示できる色の範囲

- sRGB / Adobe RGB / DCI-P3:色の規格(用途によって異なる)

- カバー率:規格の色をどれだけ表示できるか

- 面積比/体積比:表示できる色域がどれくらい広いか

これでスペック表の「色域」の意味がわかるようになったはずです!

では、最後にまとめとして以下の液タブのスペック表を読み解いてみましょう。

よーし、これでどうだ!

1. カバー率(正確さ)

- sRGB:99% → ほぼ100%。一般的なイラスト制作なら十分な精度。

- Adobe RGB:97% → 写真編集や印刷でも安心できる再現性。

- DCI-P3:99% → 映像・動画制作にも十分な色域カバー。

👉 「この液タブは主要3規格をほぼ完璧にカバーしている」と言える。

2. 面積比(広さ)

- sRGB:159% → sRGBよりかなり広い色域(特に鮮やかな色を出せる)。

- Adobe RGB:118%、DCI-P3:117% → Adobe RGBやDCI-P3の定義よりも少し広めの色表現が可能。

👉 「規格の枠を超えて、さらに鮮やかな色も表現できる余力がある」と言える。

3. 総合評価

- カバー率 → 主要規格をほぼ100%カバーしているので 正確さバツグン。

- 面積比 → 規格以上に広いので 鮮やかさも十分。

このスペックなら趣味からプロ用途(印刷・映像制作)まで安心して使えるハイエンド液タブ と評価できます。

ばっちりですね♪

これでもう「色域」はこわくない!

コメント